2026年1月21日にジットプラザにて実施された山梨県ニュービジネス協議会2026年新春賀詞交歓会へ代表の伊藤が来賓として出席しました。

県内の起業支援団体の1つとして、ご招待いただいたものになります。

2026年1月19日、20日に実施された総務省主催の地域おこし協力隊起業・事業化研修にメンターとして登壇しました。

地域おこし協力隊のみなさまを対象に、事業アイデアを「伝わるカタチ」にすることを目的とした研修になります。

各事業アイデアに対して、一緒に伴走することを意識した意見交換を行いました。

山梨県の伝統工芸「郡内織」の生地を使った傘作り教室の申込開始致しました。

日傘か雨傘、どちらか好きな方を選んで1本制作できる傘作り教室です。

初心者の方も大歓迎です!

-

開催日: 3月8日(日)・3月15日(日) の2日間

-

時間: 10:00 〜 16:00

-

場所: まちのtoolbox ここから鉄棟(都留市上谷2-2-10)

-

参加費: 1万円 + 税

-

主催: 一般社団法人まちのtoolbox

▼詳細・お申し込みはこちらから

https://forms.gle/BK97R4Wtd51iMQ796お問い合わせ:080-7235-5328(平日9時〜17時)

長く愛用できる一生モノの傘を一緒に作りましょう!

1月17日(土)に「まちのtool box」主催の餅つき大会を開催しました!

都留文科大学「ぷらっとハウス」の皆さんと協力し、青空の下で元気よくお餅をつけました。

地域の方や子供たち、そして「つるビー」も登場して大盛り上がり!

協力してくださった皆様、ありがとうございました。

2025年12月21日(日)有楽町の東京交通会館にある「ふるさと回帰支援センター」にて、「やまなし地域おこし協力隊合同募集セミナー」が開催されました 。山梨県への移住や地域に関心を持つ参加者で賑わったセミナーの内容をお届けします。

【セミナーの概要と当日の流れ】

今回のセミナーは、山梨県内への移住を検討している方々を対象に、参加無料で実施されました 。

当日のスケジュールは以下の通りです

13:30〜 セミナー①「山梨暮らしのイロハ」: 山梨での生活の基礎知識について

13:45〜 セミナー②「地域おこし協力隊について」: 制度の仕組みや概要の説明

14:00〜 各自治体による募集内容の説明: 各自治体の担当者が登壇

14:40〜 個別相談会: 自治体職員や経験者に直接相談

各自治体とも「一緒に地域を盛り上げ、将来的に定住してほしい」という熱意が伝わってくる内容でした 。

また今回のセミナーで特に印象的だったのは会場では協力隊の募集だけでなく、移住相談も受け付けられていました 。

移住支援金についての情報収集や、具体的な田舎暮らしの悩みについて自治体職員に直接相談できる貴重な機会となっていました 。

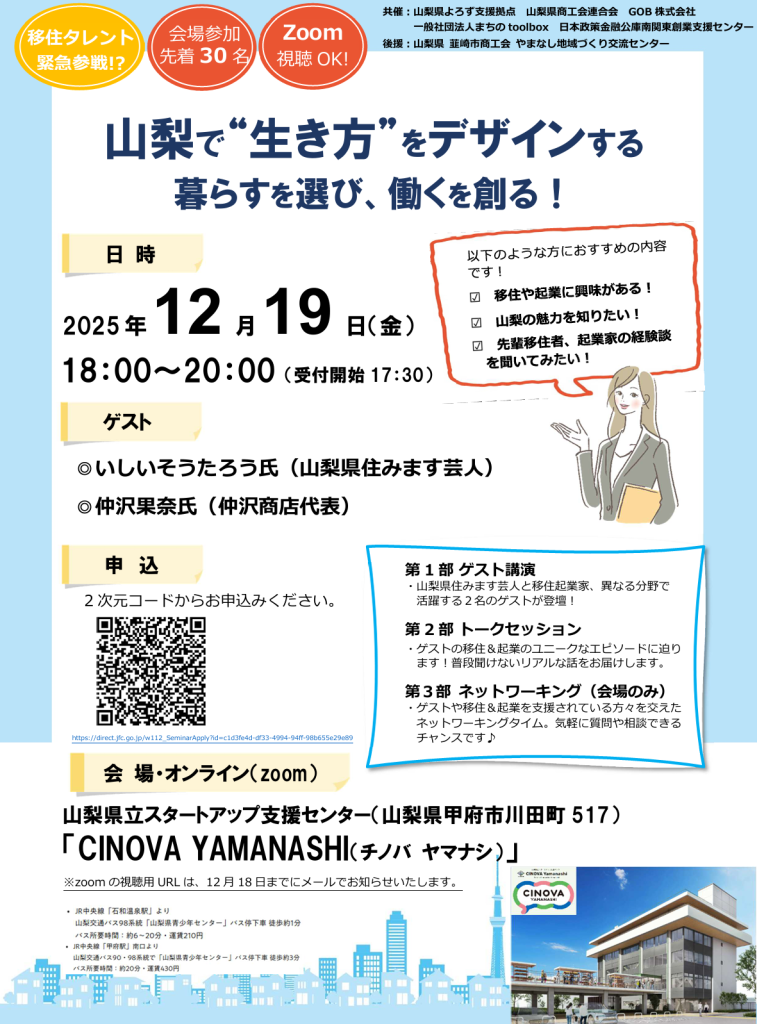

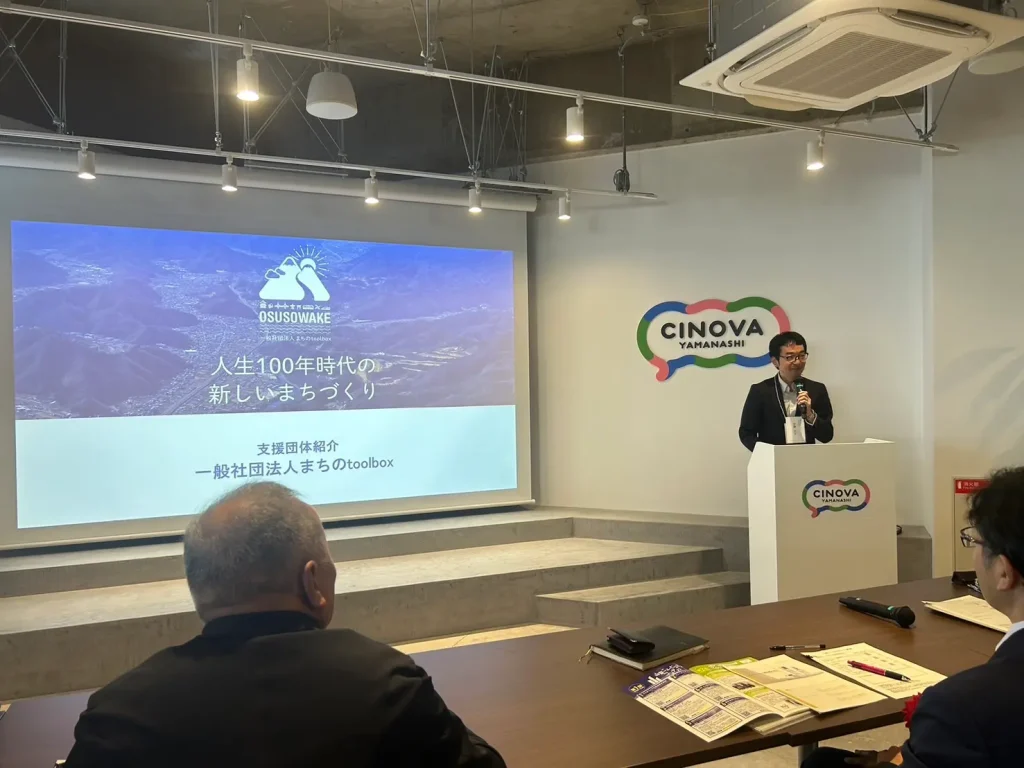

12月19日(金)に開催する日本政策金融公庫の起業・移住セミナーに当法人統括部長の小川悟が登壇いたします。

一般社団法人まちのtoolboxが同イベントの共催として準備を進めて参りました。

ぜひ、ご興味のある方は、山梨県スタートアップ支援センター「CINOVA YAMANASHI」にお越しください。

12月19日(金)に開催する日本政策金融公庫の起業・移住セミナーに当法人統括部長の小川悟が登壇いたします。

一般社団法人まちのtoolboxが同イベントの共催として準備を進めて参りました。

ぜひ、ご興味のある方は、山梨県スタートアップ支援センター「CINOVA YAMANASHI」にお越しください。

2025年11月29日(土)、山梨県立スタートアップ支援センターにて「やまなし地域課題解決型起業支援金」および「ふるさと起業チャレンジ」の最終発表会を開催しました。

県内外から多くの来場者・支援者が集まり、山梨の地域課題に挑む起業家たちの想いや事業計画が披露され、会場は熱気に包まれました。

地域の課題に向き合い、新たな価値創造に挑戦する15名の採択者が、熱のこもったプレゼンテーションを行いました。

登壇者(順不同)

佐藤善久 氏/栂瀬雅月 氏/新沼陽介 氏/宇田誠司 氏/志村航 氏/菅谷岳洋 氏/

市原彩子 氏/竹中陽太 氏/保坂生乃 氏/柴田晴香 氏/鈴木美奈子 氏/

稲木俊子 氏/小竹隼人 氏/清水ゆり 氏/田中瞳 氏

地域の課題に向き合い、新たな価値創造に挑戦する15名の採択者が、熱のこもったプレゼンテーションを行いました。

登壇者(順不同)

佐藤善久 氏/栂瀬雅月 氏/新沼陽介 氏/宇田誠司 氏/志村航 氏/菅谷岳洋 氏/

市原彩子 氏/竹中陽太 氏/保坂生乃 氏/柴田晴香 氏/鈴木美奈子 氏/

稲木俊子 氏/小竹隼人 氏/清水ゆり 氏/田中瞳 氏

地域コミュニティの支援、観光資源の再編集、福祉領域の課題解決、子育て支援、農業・食に関する取り組みなど、多様な視点とアプローチが披露されました。

地域コミュニティの支援、観光資源の再編集、福祉領域の課題解決、子育て支援、農業・食に関する取り組みなど、多様な視点とアプローチが披露されました。

ファイナリスト2名による渾身のプレゼン

県外からの移住・地域定着をテーマにした「ふるさと起業チャレンジ」では、以下の2名が最終発表を行いました。

ファイナリスト2名による渾身のプレゼン

県外からの移住・地域定着をテーマにした「ふるさと起業チャレンジ」では、以下の2名が最終発表を行いました。

審査員

審査員

ご来場・ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

ご来場・ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

やまなし地域課題解決型起業支援金

地域の課題に向き合い、新たな価値創造に挑戦する15名の採択者が、熱のこもったプレゼンテーションを行いました。

登壇者(順不同)

佐藤善久 氏/栂瀬雅月 氏/新沼陽介 氏/宇田誠司 氏/志村航 氏/菅谷岳洋 氏/

市原彩子 氏/竹中陽太 氏/保坂生乃 氏/柴田晴香 氏/鈴木美奈子 氏/

稲木俊子 氏/小竹隼人 氏/清水ゆり 氏/田中瞳 氏

地域の課題に向き合い、新たな価値創造に挑戦する15名の採択者が、熱のこもったプレゼンテーションを行いました。

登壇者(順不同)

佐藤善久 氏/栂瀬雅月 氏/新沼陽介 氏/宇田誠司 氏/志村航 氏/菅谷岳洋 氏/

市原彩子 氏/竹中陽太 氏/保坂生乃 氏/柴田晴香 氏/鈴木美奈子 氏/

稲木俊子 氏/小竹隼人 氏/清水ゆり 氏/田中瞳 氏

地域コミュニティの支援、観光資源の再編集、福祉領域の課題解決、子育て支援、農業・食に関する取り組みなど、多様な視点とアプローチが披露されました。

地域コミュニティの支援、観光資源の再編集、福祉領域の課題解決、子育て支援、農業・食に関する取り組みなど、多様な視点とアプローチが披露されました。

■ ふるさと起業チャレンジ

ファイナリスト2名による渾身のプレゼン

県外からの移住・地域定着をテーマにした「ふるさと起業チャレンジ」では、以下の2名が最終発表を行いました。

ファイナリスト2名による渾身のプレゼン

県外からの移住・地域定着をテーマにした「ふるさと起業チャレンジ」では、以下の2名が最終発表を行いました。

- 佐藤 賢 氏

- 土屋 泉 氏

講評

これまで伴走してきたメンター陣の紹介に続き、審査員からは講評が行われました。 審査員

審査員

- 清宮 俊久 氏(セガサミーホールディングス株式会社 経営企画本部 投資マネジメント部 部長)

- 澤 伸恭 氏(山梨大学特任教授/ 有限会社オープンフィールド 代表取締役)

- 冬野 健司 氏 (日本MITベンチャーフォーラム 理事 / オフィス冬野代表)

ご来場・ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

ご来場・ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

2025年11月22日(土)山梨県立スタートアップ支援センター CINOVAにて、ニュービジネスフェスやまなし2025が実施されました。

企業支援団体として代表の伊藤洋平より団体紹介をしました。

その後、当団体の推薦者として、ドメーヌ・アサノハの青山優介さんがにらさきワイナリー事業についてピッチを行いました。

その後、当団体の推薦者として、ドメーヌ・アサノハの青山優介さんがにらさきワイナリー事業についてピッチを行いました。

青山さんはふるさと起業チャレンジ2024のファイナリストです。

おしくも受賞は逃しましたが、事業の着実な成長と今後への期待が大いに感じられるプレゼンテーションでした。

青山さんはふるさと起業チャレンジ2024のファイナリストです。

おしくも受賞は逃しましたが、事業の着実な成長と今後への期待が大いに感じられるプレゼンテーションでした。

その後、当団体の推薦者として、ドメーヌ・アサノハの青山優介さんがにらさきワイナリー事業についてピッチを行いました。

その後、当団体の推薦者として、ドメーヌ・アサノハの青山優介さんがにらさきワイナリー事業についてピッチを行いました。

青山さんはふるさと起業チャレンジ2024のファイナリストです。

おしくも受賞は逃しましたが、事業の着実な成長と今後への期待が大いに感じられるプレゼンテーションでした。

青山さんはふるさと起業チャレンジ2024のファイナリストです。

おしくも受賞は逃しましたが、事業の着実な成長と今後への期待が大いに感じられるプレゼンテーションでした。

当法人が運営する山梨県都留市の移住情報サイト、つる暮らしに新しい記事が投稿されました。

今月は上谷交流センターにて「文化見学会」を開催しましたので、見学された方の声とともに、各教室の魅力をぎゅっとまとめてお届けします。

一般社団法人 まちのtoolboxでは、Facebook、Instagramでも情報配信中です。

cocokara_z

都留市谷村エリア

チャレンジ・プロセス・「?」を大切に

踏み出す一歩を応援しあう共創拠点です

.

鉄棟2F/#コワーキングスペース

平日9:00-17:00

.

📍まちのtoolbox

都留市上谷2-2-10 / 080-7235-5328

.

📨お問い合わせはDMで

.